三、高考地理试题的特点

我们要复习好教材的知识,做到充分备考,就必须研究高考试题,研究高考试题的命题方法、命题走向,根据以前的命题特点,预测未来命题的方向,使复习做到有的放矢、心中有数、事半功倍。以下是我研究以往辽宁卷的试题、国家其他地区试题以及考试说明中样题后总结的几个高考试题特点,供同学们在复习中参考。

1.通过提供资料,设置情景考查能力

这是这几年高考的一个趋势,材料可能是一段文字、一组数据、一个表格、一组公式、一幅地图、一幅景观图等,通过他们的表述和显示,用教材上的素材、图像;用相关学科教材上涉及到的与地理学科相关的内容;或者用一种教材上没有出现过的图像、素材等来设置一种情景,让你通过这种情景,依据教材所学过的原理,来解决情景中的实际问题。单纯的一问一答式的问题越来越少。

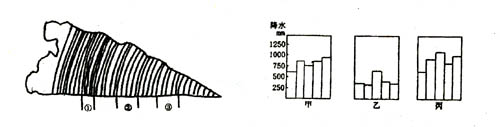

如:2001年江苏大综合题中

下图表示某树木年轮截面的一部分,标号①②③分别表示5年时间段的年轮。该树生长地区7月气温最低,但仍高于00C。据此回答下列三题:

(1)植物生长与气候变化密切相关,在气温较稳定的前提下,图中①②③三个时段逐年降水量的图依次是:( )

A.甲乙丙 B.丙乙甲 C.乙甲丙 D.丙甲乙

(2)该树生长地点可能是:( )

A.30o,118oE B.23.5oN,130oE C.44oS,173oE D.30oN,118oE

(3)该树生长的地区属于的自然带可能是:( )

A.亚寒带针叶林带 B.亚热带常绿硬叶林带 C.热带雨林带 D.温带草原带

这个材料是由一段与生物学有关的文字和两个图像组成,再加上题干中的一些信息,由他们共同设置了一个情景——位于南半球的地中海气候区,再根据第2小题中提供的经纬度可以判断是澳大利亚珀斯这个地方。然后我们就可以根据该区域的地理特征和相关学科的一些基础知识来解答问题了。

2.命题多取材于当代国内外经济、科技、社会、文化的发展

这些资料的取材是当代的一些热点、焦点问题,但往往不是考查这些热点、焦点的本身,而是把他们作为切人点,考查地理方面的相关知识和能力。

如:战争问题,世界上的局部战争、局部冲突不断,每年都有这样的社会热点,但考试中不会考战争本身,而是考这些战争、冲突、矛盾存在区域的地理特征以及对当地乃至世界的地理环境、政治、经济的影响,以前的海湾战争也考过,但考查的是这场战争中的油田破坏造成石油大量燃烧后,产生浓烟,通过大气环流对喜马拉雅冰山的污染,从而导致冰山反射作用减弱,吸收作用增强,融化速度增快等。

这样的材料很多,如南水北调、西气东输、铁路建设、环境保护、人口、政治地图等在近几年的高考中都被选过,他们体现了当代社会、经济、文化甚至是政治方面的发展变化,在地理试题中主要是考查他们与地理环境、与人们的生产、生活的关系。

所以,材料出现后首先要学会分析,分析其地理位置、历史条件、人类活动、政治背景、发展方向等,然后在去回答问题。

3.以各种新型图像,图表作为切人点

试题中出现的图像、图表,很可能是你没有见过的,可能是我们熟悉的地图的局部、可能是从报刊上选取的、可能是从地图集上截取的,可能是命题人自己编排的,也可能是从国外的教材上录用的等等,用这些图作为问题的切入点,来进行设问。这些图表的选用体现了一个新字,形式是新的,但所表示的区域,表示的地理特征是我们熟悉的。它可能是我们学过区域的局部,也可能用另一种方式表示我们熟悉的内容。因此平时我们就应该重点指导学生了解和总结一些教材上让我们掌握的地图的空间特点。这样不管试题如何变化,我们都能运用自如了。

如:2003年全国综合卷中的一幅图: