辽宁省在2006年的高考中采用了3+小综合的考试模式,物理、化学、生物三科一张卷共300分,其中生物学科72分。高考命题发展的趋势之一,就是从知识考查向能力考查转变,因此,在教学复习过程中,如何根据《考试大纲》的能力要求,对学生进行有效的能力训练,是每个教师必须重点研究的内容,比如“正确理解、分析生物学中以图表、图解等表达的内容和意义,并用图表等多种表达形式准确地描述生物学现象和实验结果”等内容,都需要教师在复习过程中仔细研读并认真实施,下面我就以选修本第一章《人体生命活动的调节和免疫》为例加以介绍。

在此章中首先阐述了人体内环境和内环境稳态的概念,稳态是通过自身的调节实现的,所以文中又讲述了水盐的平衡及其调节,血糖的调节,体温的调节等三方面内容,人体具备维持内环境的平衡和稳态的保护性生理功能——免疫,免疫功能失调后又会引发一些疾病比如:过敏反应,自身免疫病,免疫缺陷病等等。从考试范围看水和无机盐平衡的调节在06年的考纲中是不作要求的,从能力要求的角度考虑有很多知识点是需要学生深入分析和思考,回味知识的描述,反思已有的结论。这样才能使学生的能力得到全面的提高。我们在复习中要注重以下几个问题。

一、及时对知识点进行概括和总结

例1:(2005年高考上海卷第34题)

(1)抗原的化学成分多为__________。当_______细胞表面的抗原识别受体与抗原结合时,该细胞被活化。分化出的_______细胞,制造大量的抗体分泌到血液中。

(2)将一只A品系大鼠的皮肤小片移植到另一只不同品系大鼠的背部,10天后因______反应而脱落,这是______细胞所起的作用。

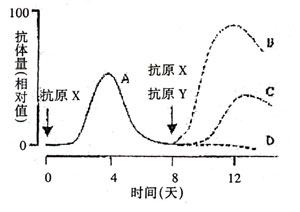

(3)下图表示将抗原注射于兔体内后抗体产生量的变化。当注入抗原x,抗体产生量的变化是曲线A。若第8天,同时注射抗原Y和x,图中表示对抗原Y的抗体产生量是曲线_______;表示对抗原x的抗体产生量是曲线________,其特点是_____。这是因为初次免疫反应时产生的细胞的作用。若第8天不注射抗原x,则以后对抗原X的抗体产生量变化的曲线__________。

从题中的第3小题可以总结出记忆细胞能“记住”入侵的抗原,如果同样的抗原第二次入侵时,记忆细胞比没有记忆的B细胞更快作出反应,即很快分裂产生新的效应B细胞和新的记忆细胞,效应B细胞再产生抗体消灭抗原,这就是二次免疫反应。二次免疫反应不但比初次反应快,而且比初次反应强,能在抗原侵入尚未为患之前将它们消灭,所以成年人比婴幼儿少患传染病。效应B细胞是高效短命的,而记忆细胞的寿命比较长,有的能终生保留对抗原的记忆。关于二次免疫反应在2006年全国理综卷I第2题中再次出现,所以相关内容不可小视。